. ..oder auch Sömmaschbuch, wie man hier auf platt sagt, liegt im Nordosten des Lahn-Dill-Kreises und gehört zur Großgemeinde Eschenburg, direkt an der Grenze zum Landkreis Marburg-Biedenkopf. Umgeben ist der Ort von Ausläufern des Rothaargebirges im Nordwesten und dem Gladenbacher Bergland im Osten.

..oder auch Sömmaschbuch, wie man hier auf platt sagt, liegt im Nordosten des Lahn-Dill-Kreises und gehört zur Großgemeinde Eschenburg, direkt an der Grenze zum Landkreis Marburg-Biedenkopf. Umgeben ist der Ort von Ausläufern des Rothaargebirges im Nordwesten und dem Gladenbacher Bergland im Osten.

Es liegt im Tal des Simmersbachs, einem Zufluss der Dietzhölze. Die angrenzenden Orte sind, von Norden im Uhrzeigersinn beginnend: Roth (Gemeinde Eschenburg), Oberhörlen (Gemeinde Steffenberg), Lixfeld (Gemeinde Angelburg), Hirzenhain, Eiershausen und Eibelshausen (alle Gemeinde Eschenburg). Nordwestlich des Ortes erhebt sich der Staffelböll (536 m ü.NN), südöstlich der Hornberg (570 m ü.NN) und der Mattenberg (577 m ü.NN). Nordöstlich befindet sich der Galgenberg (541 m ü.NN).

Luftaufnahme/Simmersbach vom 03.09.2023 (2560 x 1355Pixel) – © Mirko Fuchs

Luftaufnahme/Simmersbach vom 03.09.2023 (2560 x 1355Pixel) – © Mirko Fuchs

Luftaufnahme/Simmersbach vom 03.06.2020 (2160 x 1440Pixel) – © Mirko Fuchs

Luftaufnahme/Simmersbach vom 03.06.2020 (2160 x 1440Pixel) – © Mirko Fuchs

Luftaufnahme/Simmersbach vom 09.01.2021 (2160 x 1440Pixel) – © Mirko Fuchs

Luftaufnahme/Simmersbach vom 09.01.2021 (2160 x 1440Pixel) – © Mirko Fuchs

Luftaufnahme/Simmersbach vom 03.06.2021 (2160 x 1440Pixel) – © Mirko Fuchs

Luftaufnahme/Simmersbach vom 03.06.2021 (2160 x 1440Pixel) – © Mirko Fuchs

Weitere Luftaufnahmen von Simmersbach und der Umgebung in hoher Auflösung >>>

Simmersbach wurde im Jahr 1323 erstmals urkundlich erwähnt.

Im Zuge der Gebietsreform in Hessen wurde Simmersbach zusammen mit seinem Nachbarort Roth, die bis dahin zum Landkreis Biedenkopf gehörten kraft Landesgesetz dem Dillkreis zugeschlagen und mit den Gemeinden Eschenburg, Hirzenhain zur erweiterten Großgemeinde Eschenburg zusammengeschlossen. Die Inkraftsetzung erfolgte zum 1. Juli 1974 durch den Regierungspräsidenten in Darmstadt. Für alle Ortsteile wurden Ortsbezirke mit Ortsbeirat und Ortsvorsteher errichtet.

Das Wappen

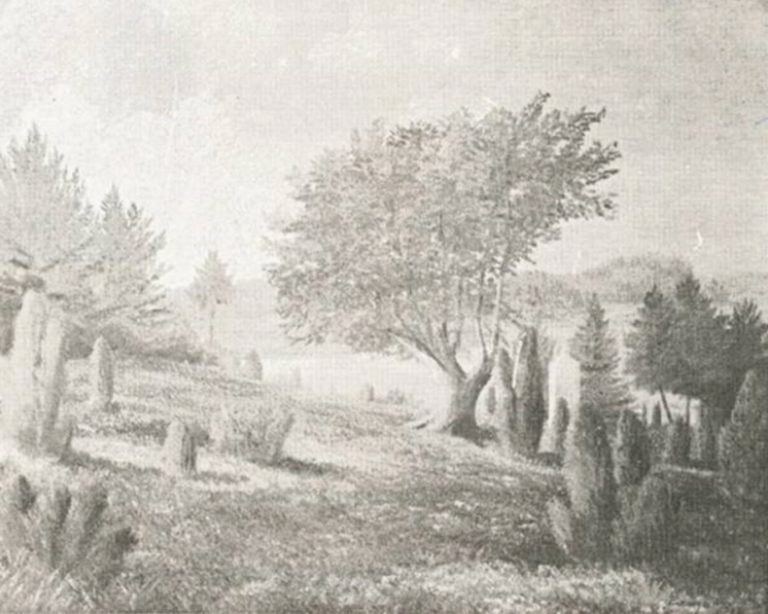

Die von Erwin Reh gemalte Philippsbuche war Vorlage für das Simmersbacher Wappen.

Die von Erwin Reh gemalte Philippsbuche war Vorlage für das Simmersbacher Wappen.

Als die Gemeinde 1957 auch ein eigenes Wappen haben wollte, kam man auf das Motiv der Philippsbuche.

Kreisoberinspektor Karl Huth stimmte den Vorstellungen der Simmersbacher zu, daß für die Gemeinde die charakteristische Gestalt der Philippsbuche die gegebene Wappenvorlage sein würde. Es war das Verdienst von Bürgermeister Erwin Reh, daß ein Bild vorhanden war, das den Zustand des Baumes kurz nach dem ersten Weltkrieg zeigt. Die schweren Schäden, die den historischen Baum später trafen, waren damals noch nicht eingetreten. Vier Hauptäste ragten aus dem mächtigen Stamm heraus und wurden gerne als Symbol für die vier Söhne Philipps des Großmütigen angesehen, zu dessen Erinnerung und Gedenken der Baum gepflanzt wurde. Bürgermeister Reh stellte das von ihm geschaffene Bild zur Verfügung. Ein Foto davon erhielt der Heraldiker Heinz Ritt aus Gießen, der dann im Auftrag des Hessischen Staatsarchivs das Wappen für die Simmersbacher zeichnete. Der in Marburg geborene hessische Landgraf Philipp der Großmütige (1509 – 1567), der 1526 die Reformation einführte, hatte in Marburg die erste protestantische Universität gegründet.

Vier Hauptäste ragten aus dem mächtigen Stamm heraus und wurden gerne als Symbol für die vier Söhne Philipps des Großmütigen angesehen, zu dessen Erinnerung und Gedenken der Baum gepflanzt wurde. Bürgermeister Reh stellte das von ihm geschaffene Bild zur Verfügung. Ein Foto davon erhielt der Heraldiker Heinz Ritt aus Gießen, der dann im Auftrag des Hessischen Staatsarchivs das Wappen für die Simmersbacher zeichnete. Der in Marburg geborene hessische Landgraf Philipp der Großmütige (1509 – 1567), der 1526 die Reformation einführte, hatte in Marburg die erste protestantische Universität gegründet.

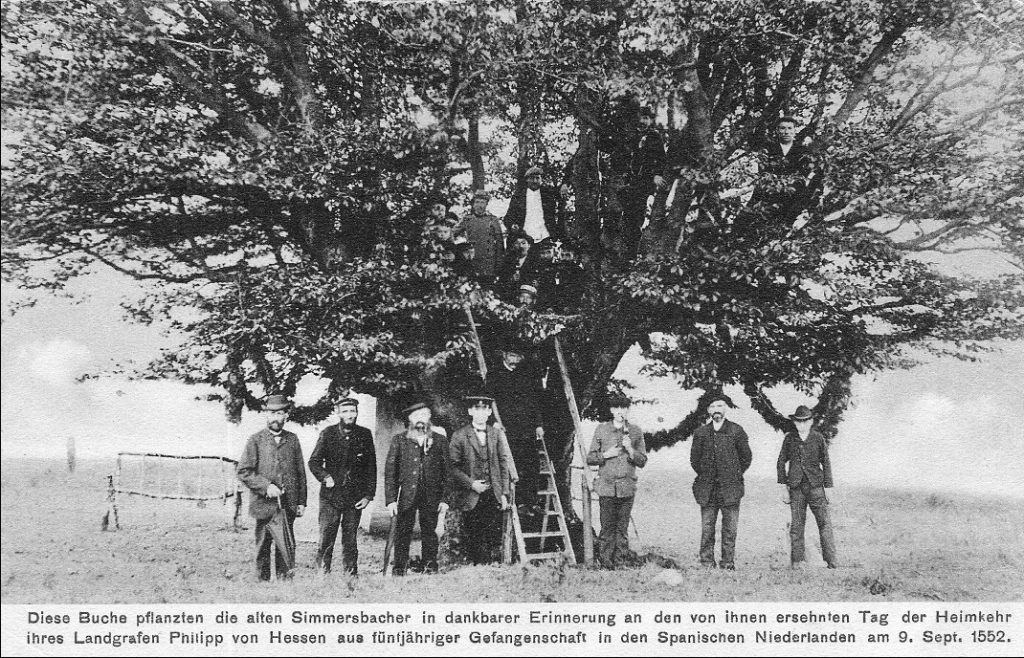

Er wurde 1547 bis 1552 von Kaiser Karl V. in den Niederlanden gefangen gehalten. Zur Erinnerung seiner Rückkehr in seine hessische Heimat, als er erstmals nach seiner Gefangenschaft hessischen Boden wieder betrat, wurde ihm zu Ehren am 10. September 1552 die Buche gepflanzt.

Die Katharinenkirche

In der Ortsmitte von Simmersbach erhebt sich die schlichte evangelische Katharinenkirche inmitten zahlreicher alter Fachwerkhäuser. Die alten Häuser tragen zum Teil Balkenschmuck und Kratzputz, auch einige der traditionellen zweigeteilten Haustüren sind hier noch zu finden. Zum Teil tragen die Türen stilisierte Blumenmuster.

Die unter Denkmalschutz stehende Katharinenkirche Simmersbach wurde in zwei Abschnitten im 13. und 14 Jahrhundert errichtet. Der Kernbau des Turms ist hochmittelalterlich und wurde später durch das Kirchenschiff erweitert. Beide Bauteile sind als Massivbauten in Bruchsteinmauerwerk errichtet und verputzt. In dem landwirtschaftlich orientierten Dorf versuchte man sich Ende des 18. Jahrhunderts die wenigen vorhandenen Bodenschätze nutzbar zu machen und so wurde unterhalb des Hornbergs eine Schiefergrube mit dem Namen Grube Wolfsschlucht eröffnet.

Mit dem Aufblühen der Industrie ab Ende des 19. Jahrhunderts wandten sich die Simmersbacher mehr und mehr von der für sie inzwischen unrentablen Landwirtschaft ab und fanden Arbeit in den Hütten und Fabriken des nahen Dietzhölz- oder Dilltals. So wurde aus dem einstigen Bauerndorf eine Wohngemeinde.

Die Philippsbuche

Im Jahr 1552 kehrte Landgraf Philipp von Hessen aus fünfjähriger Gefangenschaft zurück in seine Heimat und betrat am 10. September am Staffelböll erstmals wieder hessischen Boden. Wenige Jahre später pflanzten die Simmersbacher zum Gedenken daran an dieser Stelle eine Buche, die so genannte Philippsbuche. 1910 wurde unter dem Baum ein Denkmal errichtet.

1963 musste die mittlerweile 400-jährige Buche gefällt werden, da sie abgestorben war. Aus einem Ableger von ihr wurde aber ein neuer Baum gepflanzt. Die Philippsbuche wurde zwischenzeitlich zum Naturdenkmal erklärt und ist bis heute ein beliebtes Wanderziel.

Die Schutzhütte

Die Hütte steht direkt am Europäischen Wanderweg Nr. 1 und wurde 1976 in Eigenleistung des Verschönerungsverein errichtet. Der Europäische Fernwanderweg E1 ist Teil des europäischen Wanderwegnetzes und verläuft vom Nordkap derzeit bis Salerno im Süden Italiens. Seine Gesamtlänge beträgt rund 7.000 km

Die Hütte steht direkt am Europäischen Wanderweg Nr. 1 und wurde 1976 in Eigenleistung des Verschönerungsverein errichtet. Der Europäische Fernwanderweg E1 ist Teil des europäischen Wanderwegnetzes und verläuft vom Nordkap derzeit bis Salerno im Süden Italiens. Seine Gesamtlänge beträgt rund 7.000 km

Die Grube Wolfsschlucht

In der Simmersbacher Gemarkung von Eschenburg die Schiefergrube Wolfsschlucht deren Stollen etwa 300 Meter tief in den Berg führen. Im 18. Jahrhundert brannten viele Häuser mit Ihren Strohgedeckten Dächern nieder. Und so suchte man zunächst mit dem Scheibenstein und später dem Schiefer nach geeigneteren Baumaterialien. Schon im Jahre 1767 fand, man erste Aufzeichnungen über die benachbarte Wissenbacher Schiefergrube. So kann man wohl die Entstehung der Simmersbacher Untertagegrube in die gleiche Zeit datieren, zumal Ihre erste Erwähnungen in die Jahre 1815 (Eibelshausen) und 1816 (Frechenhausen) fallen. In den Jahren 1863 und 1880 forderte die Grube mit Joh. Emmerich (Hirzenhain) und Heinrich Keller (Eiershausen) zwei Todesopfer. Im Jahr 1884 standen 36 Personen in der Schiefergrube Wolfsschlucht unter dem damaligen Pächter Dromm aus Gießen in Lohn und Brot und förderten mit 500 Tonnen schon 100 Tonnen mehr als die Grube in Wissenbach zur gleichen Zeit. Ein Bruch der Grubenbaue unterbrach im lahre 1896 die Förderaktivitäten.

Ein weiterer Bruch begrub endgültig die Fördermöglichkeiten für Wand -und Dachschiefer, so dass nur noch Schieferplatten und Blöcke und später Schieferbruch zur Herstellung von Beton – Schwerbeton und Waschbetonsteinen gefördert werden konnten. Gegen den im Tagebau fördernden Wettbewerb war man zunehmend preislich unterlegen, so dass sich Karl Jacobi im Jahre 1973 zur Einstellung der Untertagebetriebes entschloss.

Ein weiterer Bruch begrub endgültig die Fördermöglichkeiten für Wand -und Dachschiefer, so dass nur noch Schieferplatten und Blöcke und später Schieferbruch zur Herstellung von Beton – Schwerbeton und Waschbetonsteinen gefördert werden konnten. Gegen den im Tagebau fördernden Wettbewerb war man zunehmend preislich unterlegen, so dass sich Karl Jacobi im Jahre 1973 zur Einstellung der Untertagebetriebes entschloss.

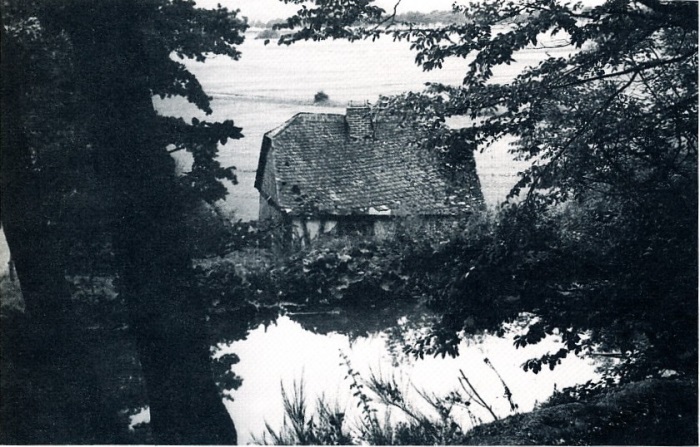

Das alte Mühlchen

Wer von Eibelshausen herkommend auf Simmersbach zuwanderte, der sah sie dort unten im Wiesengrund, an der am weitesten vorspringenden Waldecke des „Hohen Rain“ (Flurname) liegen.

Wer von Eibelshausen herkommend auf Simmersbach zuwanderte, der sah sie dort unten im Wiesengrund, an der am weitesten vorspringenden Waldecke des „Hohen Rain“ (Flurname) liegen.

Die alte kleine Mühle, im Fachwerkstil erbaut, mit ihrer roten Rückwand, die in Ermangelung des ursprünglichen Baumaterials Holz und Lehm stattdessen in Ziegelmauerwerk erneuert worden war und dadurch dem kleinen Gebäude ein etwas fremdartiges Aussehen gab.

Von weitem sah man dem „Mühlchen“, wie es im Volksmund genannt wurde, ihr Alter nicht an, war es doch im Jahre 1654, also kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg, erbaut und hatte seitdem manchen Sturm erlebt. Der Antrieb der Mühle erfolgte über das seitlich angebrachte Mühlrad, das sicher in früheren Zeiten aus Holz gefertigt war, aber später dann irgendwann durch ein Eisenrad ersetzt wurde.

Der Badeweiher

Am Ortsausgang Richtung Streitwasser befand sich ehemals ein Schafpfuhl. Hier wurden die Schafe vor der Schur gewaschen. Bei dieser Veranstaltung stiegen die jungen Männer in alter Kleidung ins Wasser und jeweils zwei Mann wuschen zusammen ein Tier bis die Herde durch war. Die Dorfjugend und auch ältere Menschen nahmen als Zuschauer an diesem Schauspiel teil.

Am Ortsausgang Richtung Streitwasser befand sich ehemals ein Schafpfuhl. Hier wurden die Schafe vor der Schur gewaschen. Bei dieser Veranstaltung stiegen die jungen Männer in alter Kleidung ins Wasser und jeweils zwei Mann wuschen zusammen ein Tier bis die Herde durch war. Die Dorfjugend und auch ältere Menschen nahmen als Zuschauer an diesem Schauspiel teil.

Oberhalb des Schafpfuhls begann der „Kuhweg“, das heißt der Weg und Gelände, auf dem der Kuhhirte mittags die Herde zur Weide führte. Unmittelbar unterhalb des Schafpfuhls bis zum Grundstück „Schneider“ befand sich ein Talstück mit seitlich aufsteigenden Böschungen von ca. 3-4 Metern Höhe.Anfangs der 30er Jahre wurde durch die Gemeinde an der unteren Grenze dieses Geländes mit dem Bau eines Erddammes begonnen, um hier einen Brandweiher anzulegen, damit für den Ort ausreichend Löschwasser zur Verfügung gehalten werden konnte. Bis zu dieser Zeit vergnügten sich die Kinder im Sommer im Schafpfuhl wobei gesagt werden muss, dass das Wasser wegen des unbefestigten Bodens durch den darin befindlichen Schlamm stark verunreinigt war.

Der neue „Brandweiher“, zunächst ca. 50 Meter lang, war zuerst auch unbefestigt, wurde aber trotzdem zu Badezwecken benutzt.