Posttraumatische Belastungsstörungen bei Wildtieren

Wenn die Hasenpopulationen zunehmen, steigen auch die Bestände der Beutegreifer.

Dann sinkt die Hasenpopulation und die Zahl der Beutegreifer nimmt ab. Dieser dynamische Zyklus ist unter Ökologen ein bekanntes Phänomen und wird seit den 1920er Jahren untersucht.

In den letzten Jahren sind die Forscher jedoch zu einem verblüffenden Ergebnis gekommen: Die Hasenbestände gehen nicht nur deshalb zurück, weil Beutegreifer oder Hobby-Jäger zu viele von ihnen entnehmen. Es gibt auch noch einen anderen Faktor: Der chronische Stress durch das Leben inmitten von Angreifern führt dazu, dass Hasenmütter weniger Nahrung zu sich nehmen und weniger Junge zur Welt bringen. Das Trauma der wiederholten Verfolgung durch Beutegreifer löst dauerhafte Veränderungen in der Gehirnchemie aus, die denen ähneln, die man bei traumatisierten Menschen beobachtet. Diese Veränderungen verhindern, dass sich die Hasen in normalem Umfang fortpflanzen, selbst wenn die Beutegreifer ausgestorben sind.

Als Wissenschaftler den Kot von lebend gefangenen Hasen während der Anstiegs- und Rückgangphase des Populationszyklus untersuchte, stellten sie fest, dass die Konzentration des Stresshormons Cortisol bei Hasenmüttern mit der Beutegreiferdichte schwankte und ihren Höhepunkt erreichte, wenn die Beutegreifer am zahlreichsten waren.

Diese stark gestressten Mütter, so fanden die Forscher heraus, gebaren weniger und kleinere Babys. Der erhöhte Stresshormonspiegel wurde auch von den Müttern an die Töchter weitergegeben und verlangsamte die Fortpflanzungsrate der Hasen, selbst nachdem die Beutegreifer verschwunden waren und den Hasen reichlich Vegetation zum Fressen zur Verfügung stand. Dies erklärt, warum die Hasenpopulation drei bis fünf Jahre lang niedrig bleibt, nachdem die Beutegreifer aus dem Studiengebiet fast verschwunden sind.

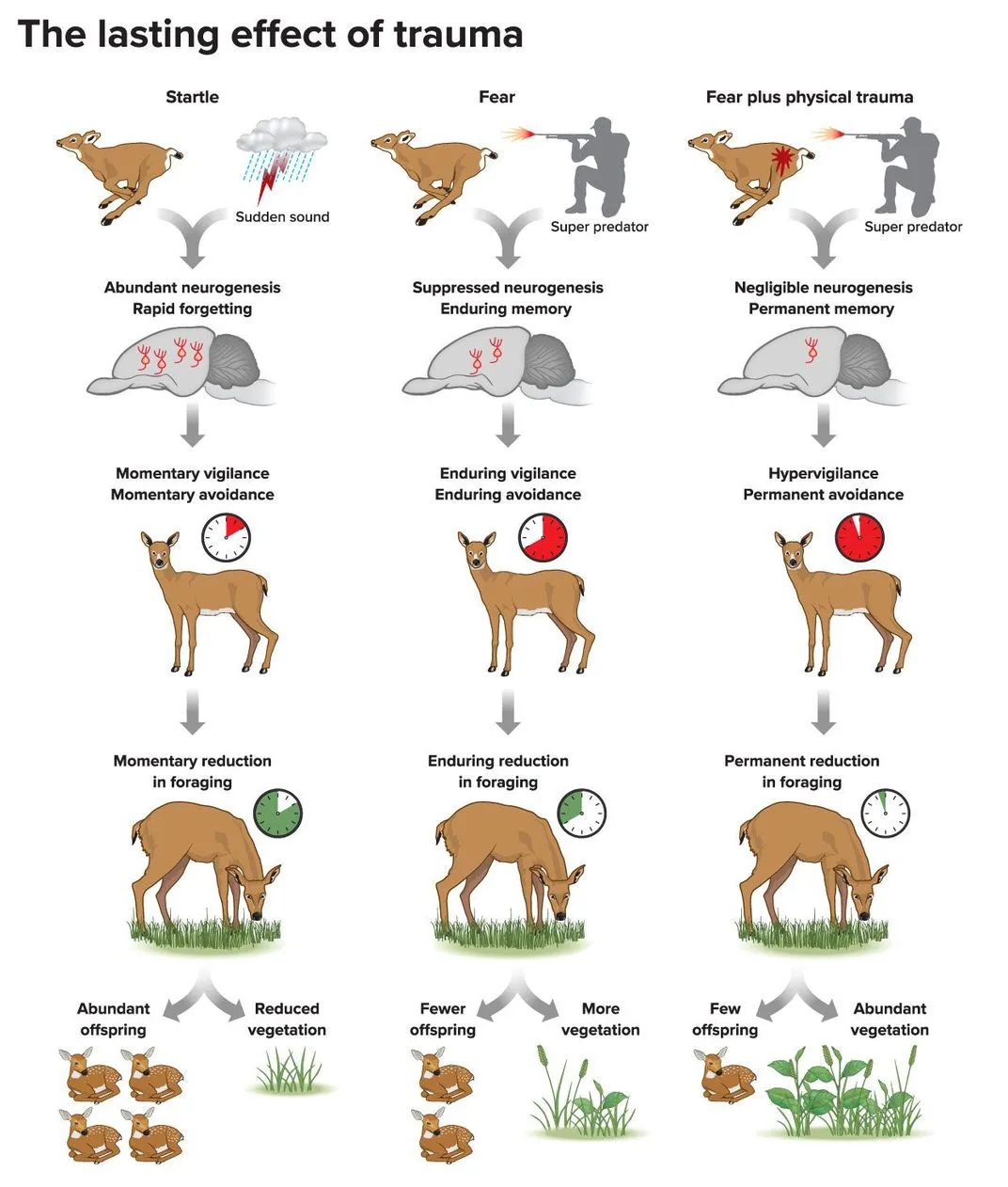

Die Neurogenese, d. h. die Bildung neuer Verbindungen zwischen Gehirnzellen, ist entscheidend für die Fähigkeit eines Tieres, nach einem Schreck zu vergessen und weiterzuleben. Intensive Angst – insbesondere wenn sie mit einem physischen Trauma einhergeht – unterdrückt die Neurogenese und kann zu bleibenden Erinnerungen führen, die die Tiere in einem permanenten Angstzustand halten, der sie daran hindert, sich frei zu ernähren. Dies wiederum kann zu weniger Nachkommen führen. (Quelle: L.Y. Zanette und M. Clinch / AR Ecology, Evolution, and Systematics 2020, Credit: Knowable Magazine)

Und das gilt nicht nur für Hasen, wie die Verhaltensökologen Liana Zanette und Michael Clinchy gezeigt haben. Zanette und Clinchy, die beide an der University of Western Ontario arbeiten, sind ein Ehepaar, das im Grundstudium Psychologie studiert hat. Heute untersuchen sie die sogenannte Ökologie der Angst, die die Psychologie des Traumas mit der Verhaltensökologie der Angst bei Wildtieren verbindet. Sie haben herausgefunden, dass die Angst vor Beutegreifern andere wilde Säugetiere und Singvögel dazu veranlassen kann, weniger Junge zu gebären und aufzuziehen. Die Nachkommen von verängstigten Wühlmäusen und Singspatzen haben ebenso wie die von gestressten Hasen eine geringere Wahrscheinlichkeit, das Erwachsenenalter zu erreichen und sich erfolgreich fortzupflanzen.

Diese Ergebnisse fügen sich in eine wachsende Zahl von Belegen ein, die zeigen, dass Angsterlebnisse lang anhaltende Auswirkungen auf Wildtiere haben können, und legen nahe, dass die posttraumatische Belastungsstörung mit ihren aufdringlichen Erinnerungen, der Hypervigilanz und der Angst Teil einer uralten, weiterentwickelten Reaktion auf Gefahr ist. Die Arbeit ist Teil einer breiter angelegten wissenschaftlichen Debatte und darüber, ob es sich um eine bei Säugetieren, Vögeln und anderen Lebewesen verbreitete Reaktion handelt oder ob sie nur beim Menschen vorkommt.

Nachhaltige Auswirkungen von Traumata

Studien über die Ökologie der Angst begannen in den 1990er Jahren. Bis dahin gingen die Wissenschaftler davon aus, dass die Auswirkungen eines Beutegreifers auf ein einzelnes Beutetier entweder tödlich oder flüchtig sind. Wenn ein Hase ein Angriff überlebte oder ein Zebra den Klauen eines Löwen entkam, zog es weiter und lebte sein Leben wie zuvor.

Die Forschung zeigt jedoch, dass Angst das Verhalten und die Physiologie von Wildtieren – von Fischen bis hin zu Elefanten – langfristig verändern kann, schreiben Zanette und Clinchy in der 2020 erscheinenden Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. „Angst ist eine Reaktion, die alle Tiere einsetzen, um nicht von Beutegreifern getötet zu werden„, sagt Zanette. „Sie ist von grossem Nutzen, denn sie hält sie am Leben, damit sie sich weiter fortpflanzen können. Aber sie hat auch ihren Preis„.

Traumatisierte Elefanten

Einige der dramatischsten Auswirkungen von Traumata bei Wildtieren wurden bei Afrikanischen Elefanten beobachtet. Ihre Populationen sind aufgrund von Wilderei, legaler Tötung und Lebensraumverlust drastisch zurückgegangen. Ungestörte Elefanten leben in grossen Familiengruppen, die von Matriarchinnen regiert werden, wobei die Männchen die Gruppe verlassen, sobald sie die Pubertät erreichen. Heute haben viele überlebende Elefanten miterlebt, wie ihre Mütter und Tanten vor ihren Augen abgeschlachtet wurden. Eine Kombination aus frühem Trauma und dem Fehlen stabiler Familien, die normalerweise von älteren Elefanten geführt werden, hat dazu geführt, dass verwaiste Elefanten Amok laufen, wenn sie in die Pubertät kommen.

„Es gibt interessante Parallelen zwischen Menschen und Elefanten„, sagt Graeme Shannon, ein Verhaltensökologe an der Universität Bangor in Wales, der den Afrikanischen Elefanten untersucht. Traumata in der Kindheit und das Fehlen einer stabilen Familie sind wichtige Risikofaktoren bei Menschen. „Und bei Elefanten, die ein Trauma erlebt haben, stellen wir eine radikale Veränderung in ihrer Entwicklung und ihrem Verhalten fest, wenn sie erwachsen werden„, so Shannon. Elefanten können noch Jahre nach einem schrecklichen Erlebnis in höchster Alarmbereitschaft sein und mit gesteigerter Aggression reagieren, sagt er.

Menschliche Reaktionen auf Gefahr, Verletzung und Verlust sind wahrscheinlich Teil der gleichen evolutionären Reaktionen. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass die Gehirne von Mäusen, Menschen – ja sogar von allen Säugetieren und Vögeln, Fischen und sogar von einigen wirbellosen Tieren – eine gemeinsame Grundstruktur aufweisen und auf Angst oder Freude gleich reagieren. Der Schaltkreis im Gehirn, der Angst signalisiert und Erinnerungen an schreckliche Ereignisse speichert, befindet sich in der Amygdala, einer Struktur, die sich lange vor der Entstehung der Hominiden mit ihren wulstigen Vorderhirnen entwickelt hat.

Die Amygdala erzeugt emotionale Erinnerungen und hat eine wichtige Verbindung zum Hippocampus, der bewusste Erinnerungen an alltägliche Ereignisse bildet und sie in verschiedenen Bereichen des Gehirns speichert. Menschen oder andere Tiere mit geschädigten Amygdalas können sich nicht an das Gefühl der Angst erinnern und können daher Gefahren nicht vermeiden.

Scan-Untersuchungen des Gehirns haben gezeigt, dass Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörungen weniger Volumen in ihrem Hippocampus haben, ein Zeichen dafür, dass die Neurogenese – das Wachstum neuer Neuronen – beeinträchtigt ist. Die Neurogenese ist für den Prozess des Vergessens, d. h. für das Einordnen von Erinnerungen, von wesentlicher Bedeutung. Wenn dieser Prozess gehemmt ist, bleibt die Erinnerung an das Trauma im Gedächtnis haften. Aus diesem Grund werden Menschen mit posttraumatischen Störungen noch lange, nachdem sie sich in Sicherheit gebracht haben, von lebhaften Erinnerungen an ein Trauma heimgesucht.

Fotos: Pixabay.com

Originaltext: Do Wild Animals Get PTSD?